Sie sind von der Komplexität der Öko-Baustandards überfordert und fürchten hohe Kosten? Dieser Leitfaden entmystifiziert den Prozess und zeigt: Die bewusste Wahl des richtigen Standards ist kein reiner Kostenfaktor, sondern der wichtigste strategische Hebel für mehr Wohnqualität, langfristige Wertstabilität und dauerhaft niedrigere Betriebskosten Ihres Eigenheims. Es geht nicht darum, Vorschriften zu erfüllen, sondern darum, eine kluge und zukunftssichere Investition zu tätigen.

Der Wunsch nach einem nachhaltigen, gesunden und energieeffizienten Zuhause ist für die meisten Bauherren und Sanierer heute eine Selbstverständlichkeit. Doch dieser Wunsch trifft oft auf eine unübersichtliche Realität: Ein Dschungel aus Abkürzungen wie KfW, DGNB oder LEED, komplexe Vorschriften und technische Fachbegriffe machen es nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten. Viele fühlen sich von der schieren Menge an Informationen erschlagen und sind unsicher, welche Entscheidungen die richtigen für ihr persönliches Projekt sind. Die Sorge vor explodierenden Baukosten und aufwendigen Verfahren führt nicht selten dazu, dass man sich mit dem gesetzlichen Mindeststandard zufriedengibt.

Die gängigen Ratschläge beschränken sich oft auf einzelne Maßnahmen wie eine gute Dämmung oder den Einbau einer Wärmepumpe. Diese Einzelteile ergeben jedoch noch kein stimmiges Gesamtkonzept. Es fehlt eine verständliche Einordnung, die zeigt, wie die verschiedenen Standards zusammenspielen und welche strategische Bedeutung sie für den langfristigen Wert und die Lebensqualität einer Immobilie haben. Man spricht über einzelne Bäume, aber niemand zeichnet die Landkarte des Waldes.

Doch was wäre, wenn die Wahl eines höheren ökologischen Standards nicht als Belastung, sondern als Ihr mächtigstes Werkzeug verstanden wird? Wenn es nicht nur darum geht, eine Norm zu erfüllen, sondern darum, aktiv die Weichen für ein wertstabiles, gesundes und betriebskostenarmes Gebäude zu stellen? Dieser Leitfaden bricht mit der reinen Auflistung von Siegeln. Stattdessen geben wir Ihnen ein strategisches Rüstzeug an die Hand. Wir übersetzen das Fachchinesisch und zeigen Ihnen, wie Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die genau zu Ihren Zielen, Ihrem Budget und Ihrem Bauvorhaben passt. So können Sie auf Augenhöhe mit Architekten und Fachplanern diskutieren und die Zukunft Ihres Heims selbstbewusst gestalten.

Für alle, die einen visuellen Einstieg in die Welt der zukunftsfähigen Architektur bevorzugen, bietet das folgende Video einen inspirierenden Überblick über die Prinzipien und Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens. Es ergänzt die detaillierten Informationen dieses Leitfadens um eine bildstarke Perspektive.

Um Ihnen eine klare Orientierung auf diesem Weg zu geben, haben wir diesen Artikel strukturiert aufgebaut. Die folgenden Abschnitte führen Sie Schritt für Schritt von den grundlegenden Vorteilen über die Fallstricke bis hin zur ganzheitlichen Betrachtung Ihres Bauprojekts.

Inhaltsverzeichnis: Ihr Wegweiser durch die Welt der ökologischen Baustandards

- Mehr als nur Vorschrift: Warum sich ein höherer ökologischer Baustandard langfristig auszahlt

- Fördermittel optimal nutzen: Eine Anleitung für den Dschungel der Bau-Förderungen

- DGNB, LEED oder BREEAM: Welches Nachhaltigkeits-Zertifikat für Ihr Bauprojekt sinnvoll ist

- Die unsichtbaren Energiefresser: Die häufigsten Baufehler, die Ihr Öko-Haus ruinieren

- Die Kostenlüge des Öko-Bauens: Warum nachhaltige Gebäude langfristig günstiger sind

- Greenwashing entlarvt: Woran Sie echte Nachhaltigkeit im Tourismus erkennen

- Sanieren oder Neubauen: Was ist aus ökologischer Sicht wirklich die bessere Entscheidung?

- Die wahre Umweltbilanz Ihres Hauses: So minimieren Sie den ökologischen Fußabdruck von der Wiege bis zur Bahre

Mehr als nur Vorschrift: Warum sich ein höherer ökologischer Baustandard langfristig auszahlt

Viele Bauherren betrachten ökologische Baustandards primär als gesetzliche Pflicht, die mit Mehraufwand und Kosten verbunden ist. Diese Sichtweise greift jedoch zu kurz. Ein Standard, der über das gesetzliche Minimum hinausgeht, ist keine Belastung, sondern eine strategische Investition in die Zukunft Ihrer Immobilie. Die Vorteile manifestieren sich auf mehreren Ebenen, die weit über das reine Energiesparen hinausgehen und den Wert Ihrer Immobilie direkt beeinflussen.

Der offensichtlichste Vorteil liegt in den deutlich reduzierten Betriebskosten. Ein Haus, das nach einem hohen Effizienzstandard gebaut oder saniert wurde, verbraucht dauerhaft weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasser. Angesichts steigender Energiepreise wird dieser Faktor zu einem immer wichtigeren wirtschaftlichen Argument. Doch die Rechnung endet hier nicht. Eine höhere Bauqualität, die oft mit ökologischen Standards einhergeht, bedeutet auch eine längere Lebensdauer der Bauteile und geringere Instandhaltungskosten.

Darüber hinaus spielt die Wohnqualität eine entscheidende Rolle. Standards wie das Passivhaus oder Gebäude mit DGNB-Zertifizierung legen großen Wert auf Aspekte wie Raumluftqualität, thermischen Komfort im Sommer wie im Winter und eine gute Akustik. Schadstoffarme Materialien und eine kontrollierte Wohnraumlüftung schaffen ein nachweislich gesünderes Wohnklima. Dieser „Wohlfühlfaktor“ ist nicht nur ein Luxus, sondern ein handfester Vorteil, der sich auch im Wiederverkaufswert niederschlägt. Eine Analyse des Umweltbundesamts belegt eine deutliche Wertsteigerung; so können 12 % höhere Wiederverkaufswerte für zertifizierte Gebäude erzielt werden. Ein solches Gebäude ist nicht nur heute attraktiv, sondern auch für zukünftige Generationen und verschärfte gesetzliche Anforderungen bestens gerüstet.

Fördermittel optimal nutzen: Eine Anleitung für den Dschungel der Bau-Förderungen

Die Entscheidung für einen höheren Baustandard wird in Deutschland durch eine Vielzahl von Förderprogrammen finanziell unterstützt. Doch die Förderlandschaft gleicht oft einem undurchdringlichen Dschungel. Die gute Nachricht ist: Das System hat eine klare Logik. Die wichtigste Regel lautet: Förderung folgt dem Standard. Je anspruchsvoller der ökologische Standard, den Sie bei Ihrem Neubau oder Ihrer Sanierung erreichen, desto höher fallen in der Regel die Zuschüsse oder zinsgünstigen Kredite aus.

Die zentrale Anlaufstelle ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit ihrer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Diese fördert nicht den Kauf einzelner Komponenten, sondern das Erreichen definierter Effizienzhaus-Stufen. Ein „KfW-Effizienzhaus 40“ beispielsweise benötigt nur 40 % der Energie eines Referenzgebäudes. Erreichen Sie diesen Standard, schalten Sie die höchste Förderstufe frei. Es ist daher strategisch klug, nicht von Einzelmaßnahmen (z. B. „neue Fenster“) auszugehen, sondern vom Ziel-Standard. Definieren Sie zuerst mit Ihrem Energieberater die angestrebte Effizienzhaus-Stufe und leiten Sie daraus die notwendigen Maßnahmen ab.

Neben den bekannten KfW-Programmen gibt es zahlreiche weitere Töpfe auf Landes- und Kommunalebene. Viele Bundesländer bieten zusätzliche Förderungen für den Einsatz ökologischer Baustoffe, den Bau von Gründächern oder die Installation von Zisternen zur Regenwassernutzung. Eine umfassende Recherche ist hier unerlässlich. Ein qualifizierter und unabhängiger Energie- und Förderberater ist dabei Gold wert. Er kennt nicht nur die verschiedenen Programme, sondern weiß auch, wie man sie geschickt kombiniert und die Anträge korrekt und fristgerecht stellt. Diese Investition in eine professionelle Beratung amortisiert sich durch die maximierten Fördersummen fast immer.

DGNB, LEED oder BREEAM: Welches Nachhaltigkeits-Zertifikat für Ihr Bauprojekt sinnvoll ist

Während KfW-Standards primär die Energieeffizienz bewerten, gehen Nachhaltigkeits-Zertifikate einen entscheidenden Schritt weiter. Systeme wie DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) aus den USA oder BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) aus Großbritannien betrachten ein Gebäude ganzheitlich. Sie bewerten es nach einer Vielzahl von Kriterien, die sich in einer Art Entscheidungsmatrix zusammenfassen lassen: ökologische Qualität, ökonomische Qualität, soziokulturelle Qualität, technische Qualität und Prozessqualität.

Für private Bauherren in Deutschland ist vor allem das DGNB-System relevant, da es speziell an deutsche Normen und Bauweisen angepasst ist. Eine DGNB-Zertifizierung bewertet nicht nur den Energieverbrauch im Betrieb, sondern auch die Umweltwirkungen der Baustoffe über ihren gesamten Lebenszyklus („graue Energie“), die Flächeninanspruchnahme, die Rückbaufähigkeit des Gebäudes und Aspekte der Nutzergesundheit und des Komforts. Ein DGNB-Zertifikat in Platin, Gold oder Silber ist somit ein objektiver Nachweis für eine umfassend hohe Bauqualität.

Aber ist eine solche Zertifizierung für ein Einfamilienhaus sinnvoll? Die Antwort hängt von Ihren Zielen ab. Wenn Sie den Wiederverkaufswert maximieren und eine transparente, von Dritten geprüfte Bestätigung der Bauqualität anstreben, ist ein Zertifikat ein starkes Argument. Es dient als „TÜV-Plakette“ für Ihr Haus. Wenn Ihr Fokus hingegen primär auf der Optimierung der eigenen Wohnqualität und der Betriebskosten liegt, können Sie die DGNB-Kriterien auch als internen Leitfaden nutzen, ohne den formellen und kostenpflichtigen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen. In jedem Fall zwingt die Auseinandersetzung mit den Kriterien zu einer besseren, weil ganzheitlicheren Planung von Anfang an. LEED und BREEAM spielen im deutschen Privatbau eine untergeordnete Rolle, können aber bei Projekten mit internationalem Bezug relevant sein.

Die unsichtbaren Energiefresser: Die häufigsten Baufehler, die Ihr Öko-Haus ruinieren

Sie haben in eine hochwertige Dämmung, dreifach verglaste Fenster und eine moderne Heizanlage investiert – und trotzdem sind die Energiekosten höher als erwartet. Dieses Phänomen ist als „Performance Gap“ bekannt: die Lücke zwischen der geplanten und der tatsächlich erreichten Energieeffizienz. Die Ursache liegt fast immer in Ausführungsfehlern auf der Baustelle. Diese unsichtbaren Energiefresser können die besten Planungen zunichtemachen und sind oft nur schwer zu beheben.

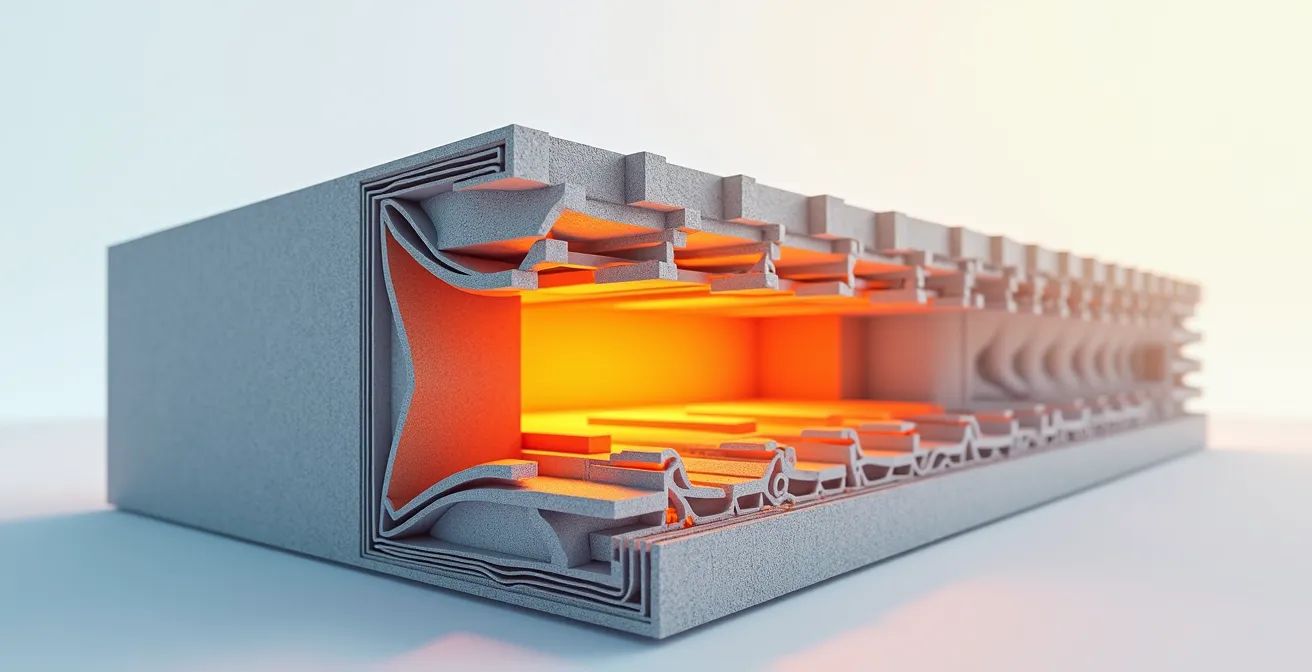

Der häufigste und gravierendste Fehler sind unentdeckte Wärmebrücken. Das sind Stellen in der Gebäudehülle, an denen Wärme leichter nach außen entweichen kann als durch die angrenzenden Bauteile. Typische Beispiele sind unsauber gedämmte Balkonanschlüsse, Fensterlaibungen oder Gebäudeecken. An diesen kalten Stellen kann nicht nur wertvolle Heizenergie verloren gehen, es kann sich auch Feuchtigkeit niederschlagen, was zu Schimmelbildung führt. Eine sorgfältige Detailplanung und eine lückenlose Ausführung sind hier entscheidend.

Wie das Schema verdeutlicht, unterbrechen diese Schwachstellen die ansonsten geschlossene Dämmebene. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Eine undichte Hülle führt durch unkontrollierte Fugen und Ritzen zu Zugluft und massiven Wärmeverlusten. Die Qualität der Luftdichtheitsebene muss daher zwingend durch einen „Blower-Door-Test“ während der Bauphase überprüft werden. Wird dieser Test erst nach Fertigstellung durchgeführt, sind Nachbesserungen oft nur noch mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich. Schon kleine Fehler bei der Verklebung von Dampfbremsfolien können die gesamte Effizienz zunichtemachen, was zu Energieverlusten von bis zu 20 % allein durch Wärmebrücken führen kann, wie eine Studie von Energiesprong zeigt.

Die Kostenlüge des Öko-Bauens: Warum nachhaltige Gebäude langfristig günstiger sind

Das hartnäckigste Vorurteil gegenüber nachhaltigem Bauen ist die Annahme, es sei unweigerlich teurer. Diese Behauptung ist eine Halbwahrheit, die auf einer verkürzten Betrachtung beruht. Richtig ist, dass die reinen Investitionskosten für ein Gebäude mit hohem ökologischem Standard um einige Prozentpunkte höher liegen können als für ein Haus nach Mindeststandard. Dies liegt an hochwertigeren Materialien, einer aufwendigeren Planung und dem Einsatz modernerer Technik.

Diese Sichtweise ignoriert jedoch den entscheidenden Faktor: die Lebenszykluskosten. Eine seriöse Kostenbetrachtung muss alle anfallenden Ausgaben über die gesamte Nutzungsdauer des Gebäudes – typischerweise 30 bis 50 Jahre – einbeziehen. Hier kehrt sich das Bild um. Die anfänglichen Mehrinvestitionen werden durch zwei wesentliche Faktoren überkompensiert:

- Drastisch niedrigere Betriebskosten: Ein hocheffizientes Haus spart Jahr für Jahr erhebliche Summen bei den Ausgaben für Heizung, Strom und Wasser. Diese Ersparnis ist der „Zinseszins“ der Nachhaltigkeit.

- Höherer Restwert: Wie bereits erwähnt, erzielen zertifizierte und energieeffiziente Gebäude einen deutlich höheren Wiederverkaufswert. Sie sind eine wertstabile Kapitalanlage.

Zusätzlich müssen die verfügbaren Fördermittel in die Rechnung einfließen. Hohe Zuschüsse und zinsgünstige Kredite können die anfänglichen Mehrkosten oft vollständig kompensieren oder sogar zu einem Kostenvorteil von Beginn an führen. Wer nur auf den reinen Baupreis schaut, vergleicht Äpfel mit Birnen. Es ist, als würde man ein Auto kaufen und die zukünftigen Ausgaben für Benzin, Versicherung und Wartung komplett ignorieren. Ein ganzheitliches System-Denken ist hier gefragt, das Investition, Förderung, Betrieb und Wertentwicklung als ein zusammenhängendes ökonomisches System begreift. Unter dem Strich ist das nachhaltige Gebäude fast immer die wirtschaftlich klügere Entscheidung.

Greenwashing entlarvt: Woran Sie echte Nachhaltigkeit am Bau erkennen

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist zu einem schlagkräftigen Marketinginstrument geworden. Ähnlich wie im Tourismus, wo mit grünen Versprechen für Hotels geworben wird, gibt es auch am Baumarkt einen Dschungel aus Werbebehauptungen. Fast jeder Baustoff wird heute als „öko“, „grün“ oder „klimafreundlich“ beworben. Als Laie ist es schwer zu unterscheiden, wo echtes Greenwashing betrieben wird und wo ein Produkt tatsächlich einen ökologischen Mehrwert bietet. Doch es gibt klare Indikatoren, an denen Sie sich orientieren können.

Der erste und wichtigste Indikator ist Transparenz und Datengrundlage. Vage Begriffe wie „naturnah“ sind wertlos. Echte Nachhaltigkeit lässt sich messen. Fragen Sie nach konkreten Nachweisen. Ein seriöser Hersteller kann eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) vorlegen. Dieses Dokument ist wie ein technisches Datenblatt für die Ökobilanz und listet detailliert die Umweltauswirkungen eines Produkts von der Herstellung bis zum Recycling auf. Fehlende Transparenz ist oft das erste Warnsignal.

Der zweite Punkt ist die Ganzheitlichkeit des Ansatzes. Ein Produkt ist nicht nachhaltig, nur weil es aus einem nachwachsenden Rohstoff besteht. Wenn ein Holzprodukt beispielsweise aus illegalem Einschlag stammt, mit schadstoffhaltigen Lacken behandelt und über Tausende von Kilometern transportiert wird, ist seine Ökobilanz verheerend. Achten Sie auf anerkannte, unabhängige Siegel wie das FSC-Siegel für Holz, den Blauen Engel für emissionsarme Produkte oder das natureplus-Qualitätszeichen, das Gesundheit, Umwelt und Funktion gleichermaßen prüft. Misstrauen Sie hingegen firmeneigenen Fantasie-Siegeln, die oft nur den Anschein von Nachhaltigkeit erwecken sollen. Echte Nachhaltigkeit ist niemals nur eine einzelne Eigenschaft, sondern immer das Ergebnis eines durchdachten Gesamtkonzepts.

Sanieren oder Neubauen: Was ist aus ökologischer Sicht wirklich die bessere Entscheidung?

Vor der Frage „Sanieren oder Neubauen?“ stehen viele Eigentümer älterer Immobilien. Rein aus energetischer Sicht scheint die Antwort oft klar: Ein Neubau kann leichter die höchsten Effizienzstandards erreichen. Doch diese Betrachtung ist unvollständig. Eine wirklich ökologische Entscheidung muss die sogenannte „graue Energie“ berücksichtigen. Damit ist die gesamte Energiemenge gemeint, die für Herstellung, Transport und Einbau von Baustoffen sowie für den Abriss und die Entsorgung eines alten Gebäudes benötigt wird.

Der Abriss eines bestehenden Hauses und der anschließende Neubau verursachen einen gewaltigen ökologischen Rucksack. Tonnenweise Bauschutt müssen entsorgt und neue Materialien unter hohem Energieaufwand produziert und zur Baustelle transportiert werden. Eine umfassende Sanierung hingegen erhält die bestehende Bausubstanz – und damit die darin gespeicherte graue Energie. Aus Sicht der Lebenszyklusanalyse ist die Sanierung daher in den allermeisten Fällen die deutlich ressourcenschonendere und CO2-ärmere Variante. Selbst wenn ein saniertes Gebäude im Betrieb etwas mehr Energie verbraucht als ein perfekter Neubau, dauert es oft Jahrzehnte, bis dieser Nachteil den riesigen anfänglichen Mehraufwand an grauer Energie für den Neubau kompensiert hat.

Die Entscheidung ist jedoch nicht immer einfach. Ist die Bausubstanz marode, der Grundriss unbrauchbar oder die Immobilie stark mit Schadstoffen belastet, kann ein Neubau die sinnvollere Option sein. Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, ist eine gründliche Bestandsaufnahme unerlässlich. Der folgende Plan hilft Ihnen, die wichtigsten Punkte systematisch zu prüfen.

Ihr 5-Punkte-Auditplan: Entscheidungshilfe Sanierung vs. Neubau

- Substanz prüfen: Begutachten Sie (mit einem Experten) den Zustand von Fundament, Keller, Tragwerk und Dachstuhl. Gibt es statische Probleme oder irreparable Feuchtigkeitsschäden?

- Schadstoffe inventarisieren: Lassen Sie Proben auf typische Schadstoffe alter Gebäude (Asbest, PCB, alte Holzschutzmittel) untersuchen. Eine hohe Belastung kann eine Sanierung unwirtschaftlich machen.

- Grundriss analysieren: Entspricht der bestehende Grundriss Ihren heutigen und zukünftigen Wohnbedürfnissen? Sind Änderungen mit vertretbarem Aufwand möglich oder wären massive Eingriffe in die Statik nötig?

- Energetisches Potenzial bewerten: Welche Effizienzhaus-Stufe ist durch Dämmung, neue Fenster und eine neue Heizanlage realistisch erreichbar? Ein Energieberater kann hier eine Potenzialanalyse erstellen.

- Gesamtkosten vergleichen: Stellen Sie die geschätzten Kosten einer Kernsanierung (inkl. Modernisierung und energetischer Maßnahmen) den Kosten für Abriss und Neubau gegenüber. Berücksichtigen Sie dabei auch die jeweiligen Fördermöglichkeiten.

Das Wichtigste in Kürze

- Ökologische Baustandards sind keine reinen Kostenfaktoren, sondern strategische Werthebel für niedrigere Betriebskosten und einen höheren Wiederverkaufswert.

- Ein ganzheitliches Systemdenken ist entscheidend. Die beste Dämmung nützt nichts, wenn Baufehler wie Wärmebrücken zu einem „Performance Gap“ führen.

- Die wahre Nachhaltigkeit eines Gebäudes bemisst sich an seiner gesamten Lebenszyklusbilanz, die auch die „graue Energie“ für Herstellung und Abriss berücksichtigt.

Die wahre Umweltbilanz Ihres Hauses: So minimieren Sie den ökologischen Fußabdruck von der Wiege bis zur Bahre

Die Diskussion über nachhaltiges Bauen konzentriert sich meist auf den Energieverbrauch während der Nutzungsphase. Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Um die tatsächliche Umweltbilanz eines Gebäudes zu verstehen, müssen wir seinen gesamten Lebenszyklus betrachten – ein Konzept, das als „Cradle to Grave“ (von der Wiege bis zur Bahre) bekannt ist. Diese ganzheitliche Perspektive ist der Kern aller modernen Nachhaltigkeitsbewertungen, wie sie etwa das DGNB-System anwendet.

Die Lebenszyklusanalyse (LCA) beginnt bei der Rohstoffgewinnung für die Baustoffe. Sie bewertet die Umweltauswirkungen bei der Herstellung, dem Transport zur Baustelle und dem Bauprozess selbst. Dieser Abschnitt, die „graue Energie“, macht oft einen erheblichen Teil des gesamten ökologischen Fußabdrucks aus. Nach der Nutzungsphase, in der der Betriebsenergieverbrauch die Hauptrolle spielt, endet der Zyklus mit dem Rückbau, der Entsorgung oder idealerweise dem Recycling der Materialien. Ein wirklich nachhaltiges Gebäude ist so konzipiert, dass seine Komponenten am Ende ihrer Lebensdauer leicht getrennt und wiederverwendet oder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können.

Was bedeutet das für Sie als Bauherr konkret? Es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die über die reine Energieeffizienz hinausgehen. Bevorzugen Sie regionale Baustoffe mit kurzen Transportwegen. Wählen Sie Materialien, die unter geringem Energieeinsatz hergestellt wurden und schadstofffrei sind. Denken Sie schon heute an morgen, indem Sie eine flexible Grundrissgestaltung wählen, die sich an veränderte Lebensumstände anpassen lässt, und eine Bauweise, die einen sortenreinen Rückbau erleichtert. Dieser System-Gedanke verwandelt Ihr Bauprojekt von einer reinen Erfüllung von Vorschriften in einen aktiven Beitrag für eine zukunftsfähige Baukultur. Es ist der umfassendste Ansatz, um den ökologischen Fußabdruck Ihres Hauses wirklich zu minimieren.

Der Weg zum nachhaltigen Eigenheim beginnt nicht mit dem ersten Spatenstich, sondern mit einer fundierten Planung. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um informierte Entscheidungen zu treffen und ein Gebäude zu schaffen, das für Sie und für die Zukunft einen echten Wert darstellt.